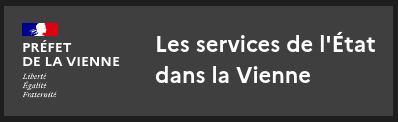

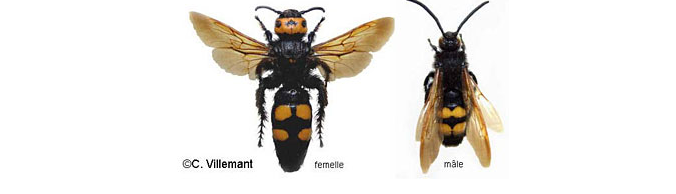

Le Frelon asiatique est très facile à reconnaître car c’est la seule guêpe sociale en Europe à posséder une livrée aussi foncée : les adultes sont brun noir et apparaissent, de loin, comme des taches sombres sur le nid. La variété V. velutina nigrithorax possède un thorax entièrement brun noir velouté et des segments abdominaux bruns, bordés d’une fine bande jaune. Seul le 4e segment de l’abdomen est presque entièrement jaune orangé.

Castes

Le Frelon asiatique est une guêpe sociale. Comme chez l’Abeille domestique, les frelons vivent au sein d’une colonie composée d’une femelle reproductrice, la reine, de femelles stériles, les ouvrières, et, pendant la période de reproduction, de mâles et de femelles sexuées, les futures fondatrices.

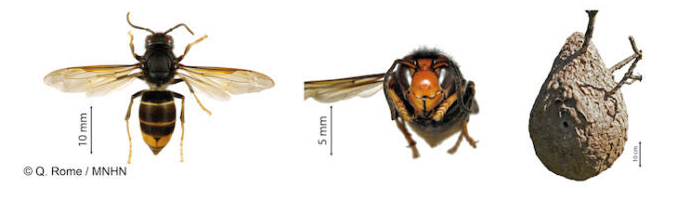

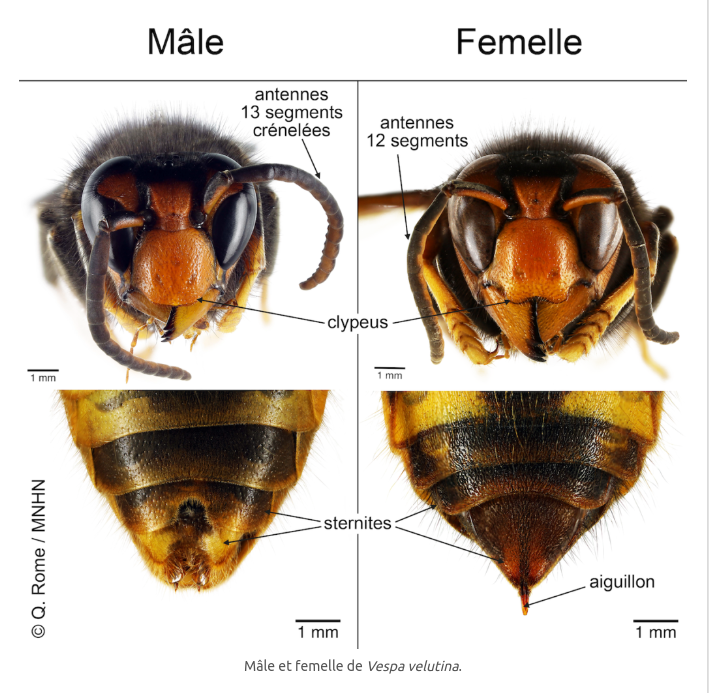

Les mâles sont assez facile à différencier des femelles. Ils présentent deux taches jaunes à l’extrémité ventrale de l’abdomen (sternites), ces deux derniers segments ont une échancrure, ils n’ont pas d’aiguillon, organe dérivé de l’ovipositeur servant à la ponte. Chez les femelles, les derniers segments de l’abdomen sont brun, plus pointus et avec un aiguillon. La face antérieure du clypeus, visible sur la tête vue de face, est droite chez les mâles et échancrée chez les femelles. Les antennes des mâles ont 13 segments, 12 chez les femelles, et sont plus crénelées (présence de tyloïdes).

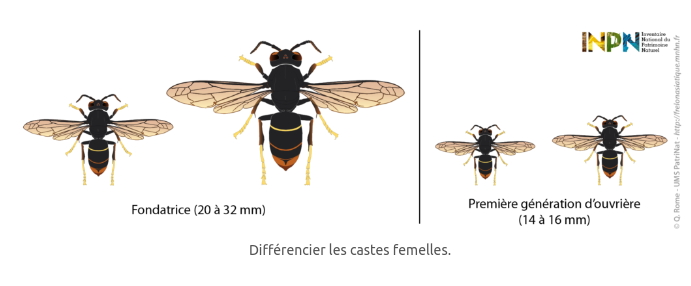

Au printemps, il est aisé de différencier les femelles fondatrices des ouvrières par la taille. En effet, la fondation d’une colonie étant initiée par une reine seule, les premières larves auront peu de nourriture. Elles se développeront plus rapidement, mais leur taille adulte sera très faible, de l’ordre de 1,5 cm pour les premières générations, contre environ 3 cm pour les suivantes.

À l’automne, la reine mère de la colonie est facilement différenciable de ses ouvrières, car ses ailes sont très abimées, elle n’a plus beaucoup de poils et a perdu, en partie, sa coloration orangée. Par contre, les différences morphologiques entre les ouvrières et les jeunes femelles sexuées (futures fondatrices potentielles) ne sont pas visibles à l’œil nu (pas de différence de taille) et uniquement mesurable avec un équipement optique perfectionné (Perrard et al., 2012 ; Pérez-de-Heredia et al., 2017). Comme les fondatrices devront hiverner, ce qui n’est pas le cas des ouvrières, elles accumulent plus de réserves de graisses et sont alors plus lourdes que les ouvrières. Une ouvrière pèsera entre 188 et 386 mg, alors qu’une fondatrice à l’automne pèsera entre 624 et 721 mg (Rome et al., 2015).

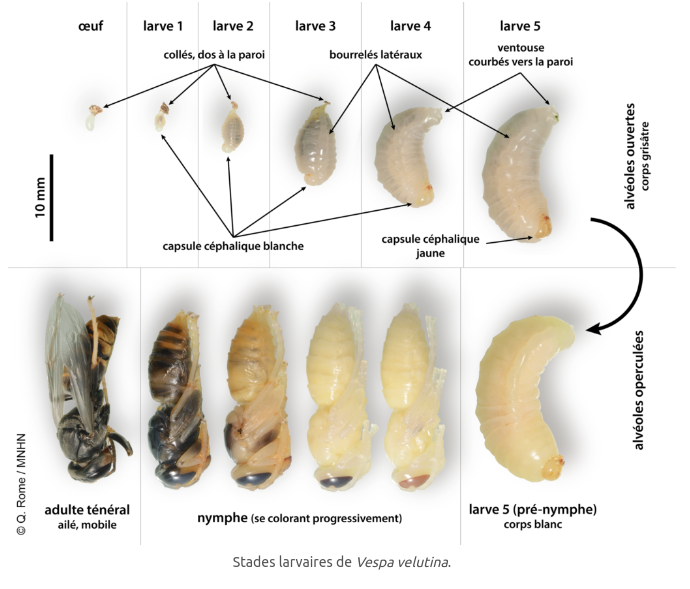

Développement larvaire

Les Frelons sont des insectes à métamorphose complète (holométabole). Une femelle pond un œuf dans une alvéole. Il éclos en une larve vermiforme qui effectuera 4 mues (5 stades larvaires). Au dernier stade larvaire, elle commence à tisser un opercule de soie pour fermer son alvéole, elle excrète alors tous les déchets qu’elle a accumulé lors de son développement en un fèces (le méconium), puis effectue sa mue nymphale. C’est durant ce stade que s’effectue la métamorphose ; toute l’organisation de l’insecte est modifiée pour ressembler à un adulte. La nymphe se colore progressivement puis effectue sa dernière mue (imaginale). L’adulte ténéral (imago) reste quelque temps dans son alvéole avant de découper l’opercule et d’en sortir. La durée nécessaire au développement d’un insecte de l’œuf à l’adulte varie de 34 à 53 jours en fonction de la température et de la quantité de nourriture que la larve reçoit (Dazhi & Yunzhen, 1989).

Nids

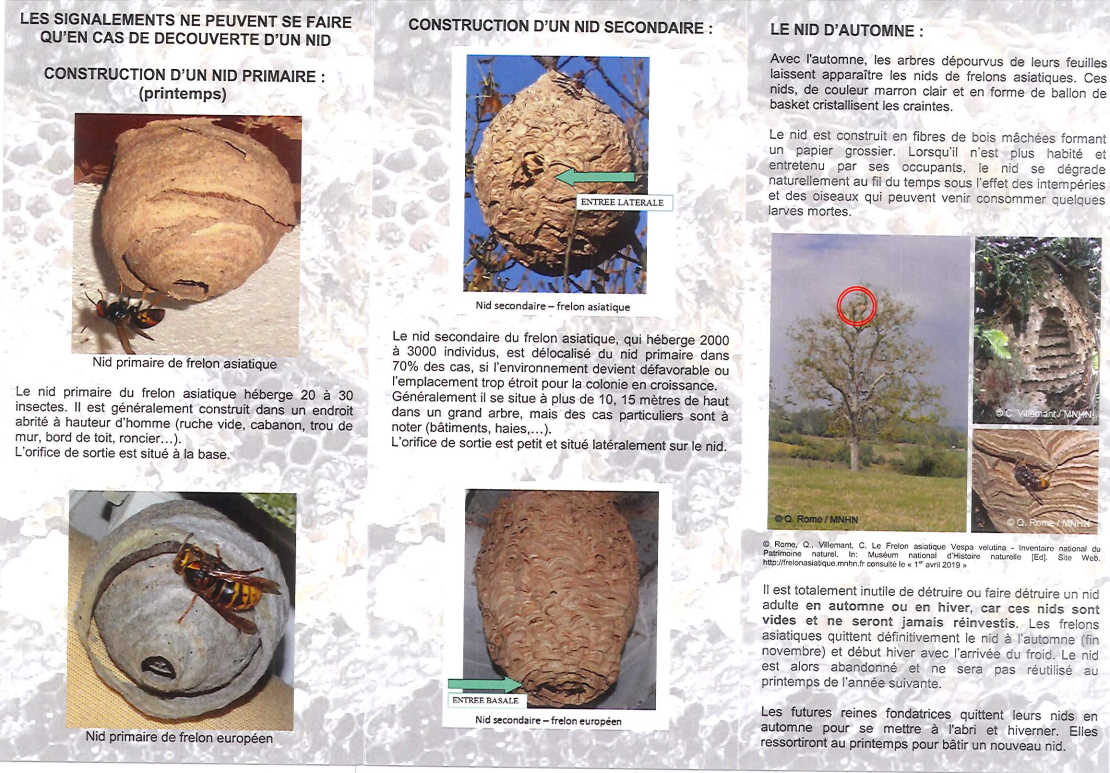

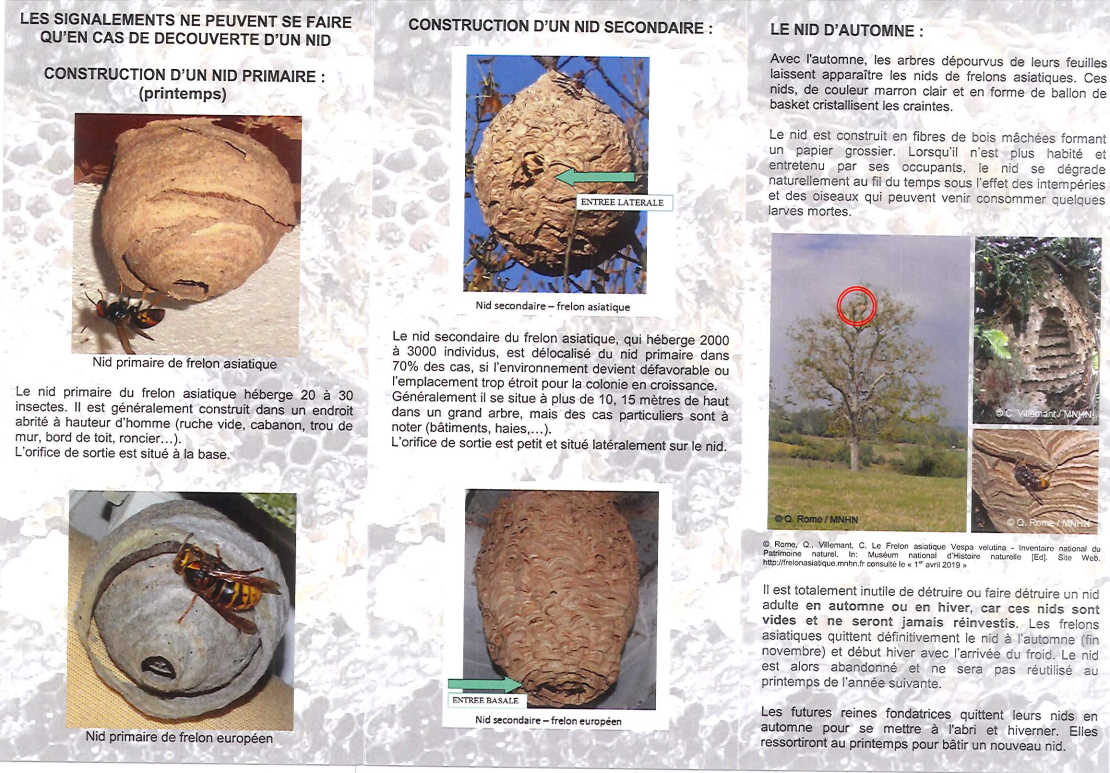

Comme, le Frelon d’Europe, Vespa velutina construit un volumineux nid de fibres de bois mâchées formant un papier grossier ; le nid est composé de plusieurs galettes d’alvéoles entourées d’une enveloppe faite de larges écailles de papier, striées de beige et de brun. L’orifice de sortie est petit et latéral alors qu’il est large et basal chez le Frelon d’Europe. Le nid primaire du Frelon asiatique est généralement construit dans un endroit abrité (ruche vide, cabanon, trou de mur, bord de toit, roncier…) mais, comme chez le Frelon d’Europe, si l’environnement devient défavorable ou l’emplacement trop étroit pour la colonie en croissance, celle-ci se délocalise dans un nouveau nid dès que les ouvrières l’ont construit dans un endroit plus favorable (en général au cours du mois d’août). C’est le cas dans 70% des cas (Rome et al., 2015). Le nid du Frelon asiatique est sphérique quand il est abrité, mais il peut devenir ovalaire et atteindre jusqu’à 1 m de haut et 80 cm de diamètre quand il est fixé, comme c’est souvent le cas, à plus de 15 m de haut dans un grand arbre (Villemant et al., 2006b ; Rome et al., 2009 ; Rome et al., 2015). Dans un arbre, la présence de la colonie n’est souvent décelable qu’en observant les ouvrières aller et venir dans le feuillage, car le vol du Frelon asiatique est beaucoup plus discret que celui du Frelon d’Europe. Cela peut expliquer que les nids ne sont souvent remarqués que plusieurs années après l’arrivée du Frelon dans une région donnée ; cela a été le cas en Lot-et-Garonne, en Gironde au début de l’invasion et en Côte-d’Or par la suite (Rome et al., 2009). On ne découvre en général les nids de Vespa velutina qu’en hiver, lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles (Villemant et al., 2006b).

Comme chez toutes les guêpes sociales européennes (Guêpes communes, Frelons et Polistes), les colonies du Frelon asiatique ne vivent qu’un an. Il est donc inutile de détruire un nid en hiver, puisque le peu d’individus qu’il peut encore contenir sont condamnés à mourir de faim ou de vieillesse avant le printemps.

Confusions possibles

Pour vous aider à reconnaitre les espèces avec lesquelles le Frelon asiatique est fréquemment confondu, vous pouvez utiliser notre application Android BiodiversiClés et télécharger notre guide pdf.

Le Frelon d’Europe, Vespa crabro Linnaeus, 1758, est plus grand, 1,8 à 2,3 cm pour les ouvrières, 2,5 à 3,5 cm pour les reines. Il se distingue surtout par son corps taché de roux, de noir et de jaune. Son abdomen est jaune rayé de noir. Le nid a toujours une large ouverture dirigée vers le bas ; il est généralement construit dans un tronc creux ou sous un abri, parfois dans le sol, mais jamais en haut des grands arbres.

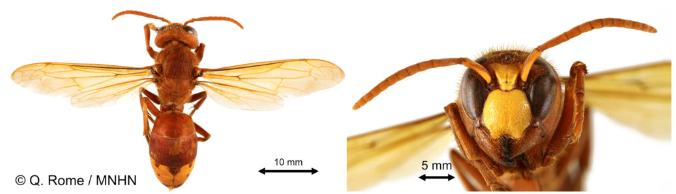

Le Frelon oriental, Vespa orientalis Linnaeus, 1771, est de la même taille que le Frelon d’Europe. Il est entièrement roux, seulement la face antérieure de sa tête et une bande de son abdomen sont jaune. Son nid est généralement installé dans des cavités et est sans enveloppe. S’il est aérien, son nid est gris (fibres de bois mâchées) mêlé avec des particules de sol, fixé au bâti ou à la végétation. Il est naturellement présent dans le Sud-Est de l’Europe (sud de l’Italie, Malte, Albanie, Grèce, Chypre, Roumanie, Bulgarie), mais a été introduit en Espagne et dans le nord de l’Italie.

La Guêpe des buissons, Dolichovespula media (Retzius, 1783), est la plus sombre des guêpes françaises. Elle est plus petite que le Frelon asiatique, mesurant entre 1,5 et 2,2 cm. Son corps est noir avec de fins motifs jaune clair. Son abdomen est noir rayé de petites bandes jaunes. Elle a les pattes jaunes comme Vespa velutina. Elle construit son nid en général dans des buissons ou les petits arbres à 1 ou 2 m de hauteur. Le nid mesure moins de 20 cm de diamètre, il est sphérique, pointu vers le bas. L’orifice d’entrée est petit, basal et légèrement sur le côté.

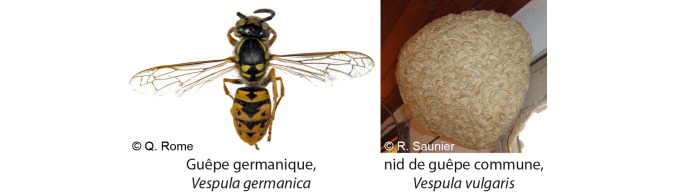

Les Guêpes communes : la Guêpe germanique, Vespula germanica (Fabricius, 1793), et la Guêpe commune, Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) sont beaucoup plus jaunes et plus petites que le Frelon asiatique. Elles mesurent entre 1 et 2 cm. Il est donc difficile de les confondre avec ce dernier. Leur nid, qui peut mesurer 1 m de diamètre, est généralement construit dans le sol ou des cavités d’habitation (conduits d’aération, faux plafonds, espace entre fenêtre et volets…). On le trouve parfois en milieu extérieur, où il peut alors être confondu avec celui du Frelon asiatique ; mais il est alors toujours installé dans des lieux protégés, sombres et dissimulés. Le nid est plus ou moins sphérique et l’orifice d’entrée est basal et très petit. L’enveloppe du nid est plus fine que celle des nids de frelons ; elle est de couleur grisâtre chez V. germanica et plus brunâtre chez V. vulgaris.

La Scolie des jardins, Megascolia maculata (Drury, 1773), a un corps noir très poilu et des taches jaunes sur l’abdomen. La femelle, qui peut dépasser 4 cm, a la tête jaune et des pattes épineuses. Le mâle, plus petit, a la tête noire et des antennes plus longues. On voit les adultes butiner au printemps sur les fleurs. La femelle s’enfonce dans le sol pour pondre sur les larves de Hanneton et autres grands Coléoptères dont ses larves se nourrissent.

Le Sirex géant, Urocerus gigas (Linnaeus, 1758), est un Hyménoptère dont la larve se nourrit de bois. La femelle peut atteindre 4,5 cm, et a une coloration proche de celle du Frelon asiatique. On peut l’en différencier facilement par ses antennes plus longues et entièrement jaunes ainsi que par la présence d’une longue tarière qui lui permet de pondre dans le bois. Cet insecte est totalement inoffensif.

L’Abeille charpentière, Xylocopa violacea Linnaeus, 1758, mesure entre 2 et 3 cm. C’est l’une des plus grandes abeilles françaises. Elle est entièrement noire avec des reflets bleus violacés. Elle construit son nid dans le bois mort et nourrit ses larves de pollen.

De nombreuses Mouches (Diptères) peuvent ressembler à des Frelons européens ou asiatiques. C’est le cas de l’Asile frelon, Asilus crabroniformis Linnaeus, 1758, qui peut atteindre 3 cm de long, des Syrphes Volucella zonaria (Poda, 1761) et de la Milésie faux-frelon Milesia crabroniformis (Fabricius, 1775). Leurs yeux sont généralement plus globuleux que ceux des guêpes ou abeilles, elles n’ont qu’une seule paire d’ailes et leurs antennes sont généralement très courtes.

Le Frelon asiatique (ou Frelon à pattes jaunes) est une espèce qualifiée “d’invasive”, arrivée comme énormément d’autres via les transports internationaux. Cette espèce est à présent implantée, et il faut donc apprendre à vivre avec elle.

Comme toutes les guêpes, c'est un régulateur d'espèces d'insectes, mais aussi un pollinisateur. Il lui arrive d'être charognard, et il sert de nourriture à d'autres espèces (d’oiseaux par exemple).

Comme souvent lorsque l’on parle d’hyménoptères sociaux (guêpes, abeilles, fourmis), le seul danger pour l’être humain (non allergique) est l’approche d'un nid. En réalité, le Frelon à pattes jaunes ne diffère pas beaucoup du Frelon commun, mis à part à proximité des ruches où il s’offre la part du lion en abeilles mellifères.

L’Opie, comme les spécialistes du Muséum national d’histoire naturelle, déconseille formellement le piégeage précoce (début de printemps) des futures reines de Frelon à pattes jaunes pour plusieurs raisons :

- ll n’existe pas à ce jour de piège sélectif à l’efficacité prouvée (le piégeage capture et détruit donc trop d’insectes non ciblés, dont des mouches, des papillons de nuit, qui participent à la pollinisation et au bon fonctionnement des écosystèmes),

- L’efficacité du piégeage des futures fondatrices sur la dynamique des populations de l’espèce au niveau local n’est pas prouvée.

- Le piégeage à la belle saison directement autour des ruchers attaqués semble par contre une solution efficace pour soulager les colonies de la pression de prédation.

Trouver le communiqué officiel de l’Opie et de France Nature Environnement (FNE) sur le piégeage de Frelon asiatique .

Le frelon à pattes jaunes (ou frelon asiatique) est apparu récemment sur le territoire français et connaît une expansion rapide notamment dans l’Ouest du pays. La Vienne n’échappe pas à ce phénomène, suscitant des inquiétudes pour la plupart non justifiées.

Le frelon asiatique et l'homme

Est-il dangereux pour l'homme ?

Le frelon asiatique n’est pas plus dangereux que les autres hyménoptères (guêpes, frelons communs, bourdons). Son agressivité est très faible, excepté s’il se sent menacé.

La construction de leurs nids, le plus souvent à la cime des arbres (75 % des nids sont à plus de 10 mètres de hauteur) limite les risques pour les humains. Il est cependant recommandé de ne pas approcher les nids et de ne pas chercher à les détruire sans l’aide de professionnels.

Sa piqûre est-elle dangereuse ?

Le venin du frelon asiatique n’a rien de particulièrement toxique.

Les piqûres causent généralement une simple réaction locale (enflure, démangeaison) qui n’est pas dangereuse sauf en cas de piqûres à certains endroits du corps comme les yeux ou de piqûres multiples.

Par ailleurs, tout comme les piqûres de guêpes, l’hypersensibilité immédiate au venin chez un sujet allergique peut entraîner l’obstruction des voies aériennes supérieures et/ou de fortes réactions allergiques et/ou de forte réaction en cas de piqûres multiples. Seuls ces cas très rares nécessitent de consulter un médecin.

La destruction des nids de frelons asiatiques

Peut-on encore éradiquer le frelon asiatique ?

Il est maintenant largement répandu sur le territoire français. Il n’est plus possible de l’éradiquer.

Doit-on détruire systématiquement les nids de frelons asiatiques ?

Il n’est pas utile de détruire systématiquement les nids de frelons asiatiques.

Seuls les nids en activité situés à proximité des lieux de vie ou de loisirs (à moins de 10 mètres) peuvent être détruits.

Il est inutile de faire détruire un nid en hiver. A cette saison, ils sont vides et ne présentent aucun danger pour l'homme; ils ne seront jamais réinvestis.

Qui peut détruire des nids ?

La destruction des nids d’hyménoptères (frelons communs ou asiatiques, guêpes..) ne relève pas d’une mission de service public.

Deux cas peuvent se présenter :

* Sur le domaine privé : vous devez faire appel à une entreprise professionnelle privée qui relève de l’activité « Services de désinfection, dératisation et désinsectisation ». En cas de carence l’intervention des sapeurs-pompiers pourra avoir lieu, après identification des critères de risques et d’accessibilité. Celle-ci fera l’objet d’une facturation au bénéficiaire de la prestation.

* Sur le domaine public, la voie publique, un lieu public d’accès libre, dès lors qu’il y a un risque particulier pour des tiers (une école, une rue passante, un square..) : les sapeurs-pompiers pourront être appelés. Ils effectueront la reconnaissance du site et des risques, et procéderont éventuellement à la destruction du nid.

Il est déconseillé de détruire un nid par ses propres moyens.

Tirer au fusil dans un nid de frelons est inutile et dangereux.

Le piégeage des reines fondatrices est prohibé sauf pour défendre les ruchers.

Prise en charge de la destruction du nid

Dans le contexte réglementaire actuel, les particuliers qui ont engagé ou souhaitent engager des frais pour détruire un nid ne peuvent exiger la prise en charge des factures par les services de l’État.